手机 PCB 电磁兼容:别让 “电磁打架” 毁了你的旗舰机体验

来源:捷配

时间: 2025/12/10 09:35:06

阅读: 219

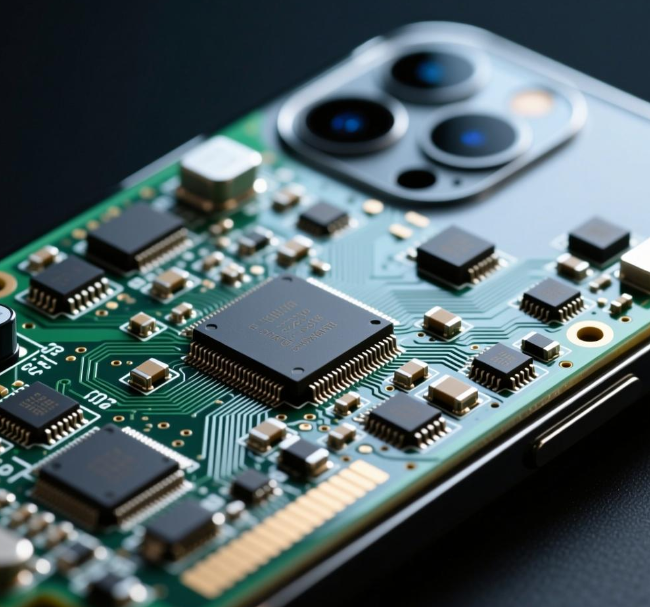

手机圈的卷王们早就不满足于堆摄像头和快充了,现在连 “看不见摸不着” 的电磁兼容(EMC)都成了旗舰机的必争之地。你以为手机信号差、续航崩、通话有杂音是小问题?大概率是 PCB 板上的 “电磁兄弟” 在窝里斗。作为深耕 PCB 行业十年的老炮,今天就用大白话拆解手机 PCB 电磁兼容的那些事儿,让你知道为什么有的手机能在地铁里流畅刷视频,有的却连微信都发不出去。

先给小白科普下,电磁兼容说白了就是手机里的各种电子元件 “和平共处” 的能力。手机 PCB 上挤着 CPU、射频芯片、电源管理模块、摄像头模组等上百个元器件,每个都在不停 “发射电磁波”,同时又要 “接收信号”。就像在一个拥挤的房间里,所有人都在大声说话,还得听清对方讲啥 —— 这要是没点 “规矩”,不乱套才怪。而这个规矩,就是 EMC 设计的核心。

现在的手机越来越薄,PCB 板的空间被压榨到极致,元器件密度堪比一线城市的写字楼。以前 1mm 的线路间距现在恨不得缩到 0.1mm,电磁干扰的风险直接翻倍。更要命的是 5G 时代的到来,Sub-6GHz 和毫米波频段的信号传输,让手机内部的电磁环境复杂到像个 “电磁迷宫”。很多厂商只顾着堆性能,却忽略了 EMC 设计,结果就是手机出现各种奇葩问题:打游戏时突然断网、充电时屏幕乱跳、通话时能听到电流声,这些都是电磁干扰在作祟。

捷配作为手机 PCB 领域的老兵,早就摸透了电磁兼容的门道。在设计手机 PCB 时,首先要解决的就是 “接地” 这个老大难问题。很多人觉得接地就是随便连个地线,其实这里面学问大了。捷配的工程师会采用 “星形接地” 或 “分层接地” 方案,把数字电路、模拟电路、射频电路的地线分开布局,就像给不同部门划分独立办公区,避免 “串岗干扰”。而且接地铜皮的厚度必须达标,至少 2oz 的铜厚才能保证电磁波快速导走,这也是捷配手机 PCB 的标配操作。

线路布局更是 EMC 设计的重中之重。射频线路就像手机的 “信号高速公路”,必须保持通畅且不被干扰。捷配在设计时会让射频线路尽量短、直,避免锐角转弯,还会在周围布置 “屏蔽墙”—— 其实就是接地的铜皮围栏,把干扰信号挡在外面。就像给高速公路加了隔音屏障,既不影响自己通行,也不打扰别人。另外,电源线路和信号线路要保持安全距离,至少 3 倍线宽以上,不然电源产生的杂波会直接干扰信号传输,这可是 EMC 设计的大忌。

材料选择也能给 EMC 加分。捷配的手机 PCB 会选用低介电常数、低损耗的高频板材,比如生益 S1130 和罗杰斯 RO4350B,这些板材能减少信号传输时的电磁辐射,同时降低干扰信号的穿透能力。而且阻焊油墨也得精挑细选,必须符合 ROHS 环保标准,还得有良好的绝缘性能,避免线路之间出现 “漏电” 干扰。别小看这些细节,好的材料能让 EMC 性能提升一个档次。

实战案例最有说服力。之前有个手机厂商推出的旗舰机,上市后大量用户反馈信号差,尤其是在电梯、地铁等密闭环境下。排查后发现,问题出在 PCB 的 EMC 设计上:射频电路的接地不规范,而且天线馈线和电源线路间距太近,导致信号被严重干扰。后来他们找捷配重新设计 PCB,采用了分层接地方案,加大了射频线路与电源线路的间距,还在天线周边增加了屏蔽铜皮。整改后,手机的信号接收灵敏度提升了 15dB,用户投诉率直接下降 90%,销量也跟着回暖。

还有个常见问题是手机充电时的电磁干扰。很多人都遇到过,充电时用手机打电话,能听到明显的电流声,这是因为充电器的开关电源会产生高频杂波,通过充电线传导到手机 PCB 上。捷配的解决方案是在 PCB 的充电接口附近增加 EMI 滤波器,同时优化电源管理模块的布局,让杂波在进入核心电路前就被过滤掉。就像给手机装了个 “电磁净化器”,保证充电时也能安安静静地使用。

可能有人会说,EMC 设计是不是越复杂越好?其实不然,过度设计会增加成本和 PCB 面积,反而得不偿失。捷配的工程师会根据手机的定位和使用场景,做 “精准设计”:旗舰机侧重全方位屏蔽和优化,中端机则在关键部位做重点防护,既保证性能又控制成本。这就像装修房子,根据预算和需求做设计,没必要所有人都装成皇宫。

最后提醒下手机厂商们,EMC 设计可不是事后补救的活儿,必须从 PCB 设计初期就介入。前期多花点心思在接地、布局、材料上,后期就能少走很多弯路,避免出现 “上市即召回” 的尴尬。捷配在手机 PCB 领域深耕多年,拥有 101 项专利技术,四大生产基地能实现最快 24 小时交付,还能提供免费的 DFM 检测服务,提前排查 EMC 隐患。

手机的电磁兼容就像人的情商,平时看不出来,但关键时刻能决定体验的好坏。在 5G 和折叠屏技术飞速发展的今天,EMC 设计只会越来越重要。希望厂商们能重视起来,别让 “电磁打架” 毁了好产品。如果你还遇到过哪些手机的奇葩问题,欢迎在评论区留言,咱们一起聊聊背后的 EMC 门道。

微信小程序

微信小程序

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号