局部厚铜设计中的材料热膨胀匹配问题

为什么局部厚铜设计需要特别关注热膨胀匹配?

在现代功率电子、汽车电子和电源转换系统中,PCB板不再只是低电流信号传输的媒介。它越来越多地承担高电流传导和热能释放的任务。因此,**“局部厚铜”**工艺成为解决这些高功率需求的重要技术方式。

所谓“局部厚铜”,是指在PCB局部区域使用超常规厚度的铜箔(如4oz、6oz甚至10oz),以降低导体电阻、提高散热能力,满足大电流器件如MOS管、电感、电源芯片的工作要求。它具有显著优势:

电流通过能力强;

局部导热性能好;

电气性能稳定;

可靠性提升明显。

但问题在于:厚铜的热膨胀特性与周边常规材料(如FR-4基材、树脂、铜箔)存在明显差异。当PCB工作时,热量在厚铜区域迅速集中,使得材料受热不均、热应力不一致,容易引发如下问题:

材料分层、鼓包;

局部翘曲、变形;

导电层剥离;

焊盘开裂、微裂纹形成;

长期疲劳老化,加速失效。

因此,如何实现局部厚铜与其周边材料在热膨胀系数上的有效匹配,成为高可靠性PCB热设计中的重要课题。

材料热膨胀的基本原理

什么是热膨胀系数

材料受热后,尺寸会随温度升高而发生膨胀,这种性质用**线性热膨胀系数(CTE)**来表示,单位为 ppm/°C(每升高1°C,材料每米长度变化的微米数)。

不同材料的CTE值不同:

| 材料类型 | 典型CTE值(ppm/°C) |

|---|---|

| 电解铜 | ~17 |

| FR-4环氧树脂 | ~50–70(玻璃化温度以下) |

| 陶瓷填料板材 | ~12–15 |

| 高TG复合材料 | ~13–20 |

| 聚酰亚胺 | ~20–30 |

厚铜由于铜层较厚,且散热快,温度变化快,容易与周围CTE值差异较大的材料形成热应力差异,从而产生机械破坏风险。

局部厚铜热膨胀匹配中的典型问题表现

1. 接触界面处脱层

厚铜与介质层之间由于CTE差异大,在反复加热冷却中出现剥离现象,形成微缝隙,进而导致气泡、鼓包、分层。

2. 表面翘曲与板翘

局部厚铜受热快、膨胀大,而周边常规材料受热慢,板面出现形变量不一致,导致PCB整体翘曲甚至变形超限,影响贴装精度。

3. 穿孔附近应力集中

如VIA孔或通孔位于厚铜边缘区域,热应力沿铜层传播,易在孔壁和环绕焊盘区域产生微裂纹,长期使用后会引发失效。

4. 焊接工艺中温差收缩导致开裂

回流焊时,局部区域升温过快而其它区域温度变化滞后,在冷却过程中,因CTE差异引发焊盘、器件接脚与铜层之间的力不平衡,导致开裂。

解决热膨胀匹配问题的工程方法

一、优化厚铜与常规铜的过渡结构

避免厚铜区域与普通铜箔间形成“断崖式”厚度差,可以通过阶梯式设计或渐变铜厚分布实现过渡过渡。具体做法如下:

分层设计中采用2oz → 4oz → 6oz等多层递进过渡;

减小厚铜边界处的面积差异,避免应力集中;

通过引入缓冲图形结构降低局部热梯度。

二、选择低CTE基材或陶瓷填料复合材料

对厚铜区域,优先选择与铜CTE相近的陶瓷增强材料,例如:

陶瓷填充FR-4(CTE可降至15–20 ppm/°C);

高填充氮化铝或氮化硼改性基材;

PI/陶瓷复合材料用于柔性/刚性结合板。

这样可以减少铜层与基材之间的CTE差异,提高热循环寿命。

三、采用分区结构设计

将厚铜区域设计为功能分区隔离块,在该区域周围增加过渡带(例如预留热缓冲间隙、增加热孔、预留绝缘空槽),实现力学缓冲。

这种设计可以:

降低局部应力传导;

让热量更均匀扩散;

降低冷缩应力集中的几率。

四、改进压合工艺和铜层粘接方式

采用多次压合或“厚铜单独处理+局部拼接压合”方式,可以更好控制铜层与绝缘层之间的结合力。

同时,在铜箔与基材界面可采用粗化处理、黑化处理、等离子活化等工艺,增强附着力,从源头提高热循环可靠性。

五、进行热模拟与热应力仿真优化

在布局阶段引入热机械仿真分析工具(如ANSYS、COMSOL),可以提前预测以下问题:

厚铜区域的热膨胀趋势;

周边应力分布曲线;

板翘风险区域;

多次热循环后的疲劳寿命。

通过仿真指导设计,可显著降低实物试错成本。

实际案例分析与应用建议

案例一:电源母线厚铜区域引发板翘

在某6oz厚铜电源板中,电源母线采用大面积敷铜设计。回流焊后出现严重板翘,分析发现厚铜区域升温过快,与FR-4基材CTE差异明显。解决方法:

更换为陶瓷填料增强型基材;

在厚铜周围设计“热缓冲网格”;

控制焊接升温速率;

板边区域设置辅助对称铜层平衡应力。

处理后产品合格率提升至98%以上。

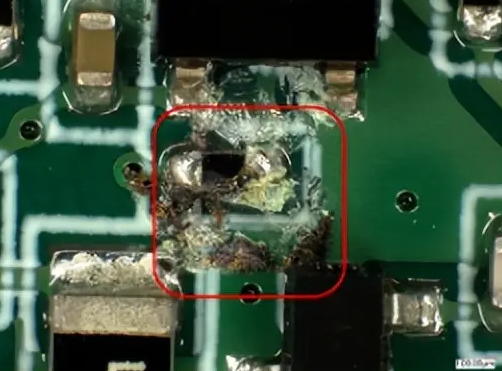

案例二:LED模组厚铜板热疲劳裂纹

在某LED散热板中,采用局部厚铜设计(6oz),长时间使用后出现发热点。显微切片发现铜与介质层剥离,铜层间出现疲劳裂纹。

优化方案包括:

更换为氮化铝填料板材;

增加铜层预处理粗化深度;

调整结构布局使发热元件靠近铜层中心。

最终产品通过1000小时热循环测试无失效。

厚铜结构可显著提升PCB的电流承载力和热扩散能力,是现代高功率电子系统不可或缺的一项技术。但它带来的材料不匹配问题必须引起高度重视。

只有在设计初期就全面考虑热膨胀系数差异,通过材料选择、结构过渡、工艺优化、仿真验证等手段控制热应力,才能实现厚铜区域与周边材料的长期可靠配合。

微信小程序

微信小程序

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号