多层 PCB 层压常见缺陷分析与解决策略:从气泡到分层的精准排查

来源:捷配

时间: 2025/09/26 10:20:24

阅读: 384

标签:

多层 PCB 层压

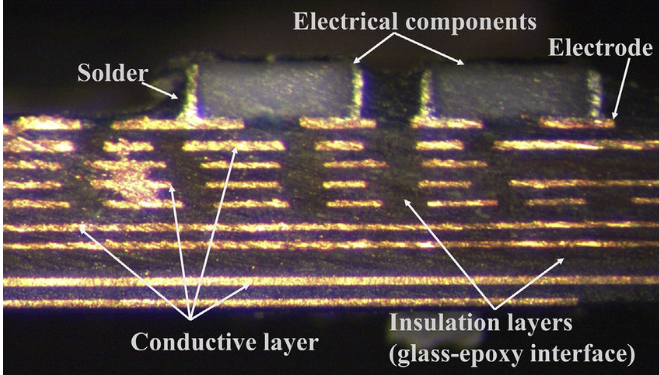

多层 PCB 层压过程中,即使参数与材料适配,仍可能因 “操作不当、环境影响、设备异常” 出现缺陷 —— 气泡率超 5% 会导致后续钻孔露基材,分层率超 3% 会引发电镀药水渗入,板弯板翘超 1% 会无法贴装元件。与 “盲目返工” 的高成本方案不同,科学的缺陷解决需 “定位缺陷类型 - 分析根因 - 针对性施策”,针对气泡、分层、板弯板翘、树脂瘤、厚度不均五大常见缺陷,建立标准化排查流程,避免缺陷反复。今天,我们解析多层 PCB 层压的常见缺陷,结合案例分析根因与解决方法,帮你快速定位并解决问题。?

一、缺陷 1:气泡(层间或树脂层内出现空心孔洞,直径>0.1mm)?

气泡是多层 PCB 层压最常见的缺陷,表现为层间存在独立孔洞,X 光检测可见黑色阴影,严重时导致后续钻孔露基材(孔径 0.3mm 时露基材率超 10%)。?

1. 核心根因?

- 材料问题:?

- 粘结片含湿量高(>0.1%):加热时水分蒸发形成气泡;?

- 粘结片挥发分多(>2%):低分子化合物高温逸出;?

- 工艺问题:?

- 预热不充分:升温速率过快(>2.5℃/min)或温度过低(<120℃),挥发分未充分释放;?

- 加压时机不当:压力施加晚于树脂熔融(>160℃),挥发分已形成气泡,无法排出;?

- 设备问题:?

- 层压机真空度不足(<-0.095MPa):无法抽出叠合体中的空气;?

- 热板温度不均(温差>5℃):局部过热导致树脂提前固化,包裹空气;?

2. 排查与解决步骤?

- 材料检测:?

- 用烘干法测粘结片含湿量(105℃/2h,减重>0.1% 为超标),超限时预烘(120℃/4h);?

- 用热重分析法(TGA)测挥发分(170℃/10min,减重>2% 为超标),更换低挥发分粘结片;?

- 工艺调整:?

- 预热:升温速率降至 1-1.2℃/min,温度升至 135-140℃,延长预热时间至 60min;?

- 加压时机:在树脂熔融前(140-150℃)施加压力,避免气泡形成;?

- 设备维护:?

- 检查层压机真空系统,更换真空泵油,确保真空度≥-0.098MPa;?

- 校准热板温度,温差控制在 ±3℃以内;?

- 案例:某工厂 8 层 PCB 气泡率 8%,检测发现粘结片含湿量 0.25%+ 真空度 - 0.09MPa,预烘粘结片(120℃/4h)+ 维护真空系统至 - 0.098MPa 后,气泡率降至 0.8%。?

二、缺陷 2:分层(层间结合力<1.5N/mm,层间分离)?

分层表现为层间出现明显缝隙,水煮测试(100℃/2h)后分层面积>5%,严重时 PCB 弯折即开裂,常见于高 Tg 粘结片或厚 PCB。?

1. 核心根因?

- 工艺问题:?

- 固化温度不足(<165℃)或时间过短(<50min):树脂固化度<80%,结合力低;?

- 压力不足(<25kg/cm²):层间接触不紧密,树脂无法充分浸润芯板表面;?

- 材料问题:?

- 芯板表面污染(油污、氧化):影响树脂与芯板的结合;?

- 粘结片树脂含量低(<50%):无法形成足够的粘结层;?

- 操作问题:?

- 叠合时芯板偏移:层间错位,结合面积减少;?

2. 排查与解决步骤?

- 工艺验证:?

- 用差示扫描量热法(DSC)测树脂固化度(<90% 需提高温度或延长时间);?

- 调整固化参数:温度升至 185-190℃,时间延长至 70-80min;?

- 提升压力:高 Tg 粘结片压力从 30kg/cm² 升至 38-40kg/cm²;?

- 材料与操作检查:?

- 芯板表面清洁:用异丙醇擦拭芯板,去除油污;氧化层用 10% 硫酸酸洗(1-2min);?

- 检查粘结片树脂含量(≥50%),更换合格粘结片;?

- 优化叠合工装:用定位销(精度 ±0.01mm)确保芯板对齐,偏差≤±0.05mm;?

- 案例:某汽车 PCB 分层率 6%,DSC 检测固化度 85%,调整固化温度 188℃、时间 75min 后,固化度达 94%,结合力升至 2.0N/mm,分层率降至 0.3%。?

三、缺陷 3:板弯板翘(翘曲度>0.75%)?

板弯板翘表现为 PCB 冷却后呈弧形,无法平整放置,贴装时元件偏移(>0.1mm),常见于薄 PCB(<1.0mm)或多层不对称结构 PCB。?

1. 核心根因?

- 工艺问题:?

- 降温速率过快(>3℃/min):内应力集中,表面与内部收缩不均;?

- 热板温度不均:局部过热导致收缩差异;?

- 材料问题:?

- 层间材料 CTE 不匹配(差异>5ppm/℃):如高频基材与 FR-4 芯板混用;?

- 铜箔厚度不均:单面铜箔厚、单面薄,收缩力差异;?

- 结构问题:?

- PCB 不对称设计:如一面线路密集、一面稀疏,收缩不均;?

2. 排查与解决步骤?

- 工艺调整:?

- 降温速率降至 1-1.2℃/min,延长冷却时间;?

- 校准热板温度,温差≤±3℃;?

- 材料与结构优化:?

- 选用 CTE 匹配的材料(差异≤3ppm/℃),避免高频与 FR-4 混用;?

- 确保铜箔厚度均匀(偏差≤±5%),双面铜箔厚度一致;?

- 优化 PCB 设计:尽量对称布局,线路密度差异≤10%;?

- 辅助措施:?

- 冷却后用压平机(压力 10-15kg/cm²,温度 60-80℃)压平 30min;?

- 案例:某 1.0mm 厚 6 层 PCB 翘曲度 1.5%,降温速率 3.5℃/min + 结构不对称,调整速率至 1.2℃/min + 优化布局对称后,翘曲度降至 0.5%。?

四、缺陷 4:树脂瘤(局部树脂堆积,高度>0.05mm)?

树脂瘤表现为 PCB 表面或边缘出现凸起的树脂块,后续阻焊层无法平整覆盖,焊接时易出现虚焊,常见于高流动度粘结片或压力过高场景。?

1. 核心根因?

- 工艺问题:?

- 粘结片流动度过高(>200mm):树脂过量流动,堆积在 PCB 边缘或线路间隙;?

- 压力过高(>45kg/cm²):树脂被过度挤压,形成堆积;?

- 操作问题:?

- 叠合时粘结片尺寸过大(超出芯板>2mm):多余粘结片树脂堆积;?

- 层压工装污染:残留树脂未清理,受热后粘在 PCB 表面;?

2. 排查与解决步骤?

- 工艺与材料调整:?

- 更换中低流动度粘结片(150-180mm);?

- 降低压力至 30-35kg/cm²;?

- 操作优化:?

- 粘结片尺寸比芯板小 0.5-1mm,避免超出;?

- 每次层压后清理工装,用异丙醇去除残留树脂;?

- 后处理:?

- 轻微树脂瘤用砂纸(1200 目)打磨至高度≤0.03mm;?

- 案例:某 4 层 PCB 树脂瘤率 7%,粘结片流动度 210mm + 压力 42kg/cm²,更换流动度 165mm 的粘结片 + 压力降至 32kg/cm² 后,树脂瘤率降至 0.6%。?

五、缺陷 5:厚度不均(整体厚度偏差>±5%,局部偏差>±10%)?

厚度不均表现为 PCB 不同区域厚度差异大,影响连接器插拔(厚度超差>0.1mm 时无法插入),常见于多层层压或大尺寸 PCB。?

1. 核心根因?

- 工艺问题:?

- 压力分布不均:层压机热板平整度差(>0.1mm/m),局部压力不足;?

- 升温速率过快:局部树脂提前固化,压缩量差异;?

- 材料问题:?

- 芯板厚度偏差大(>±5%):叠加后整体偏差扩大;?

- 粘结片厚度不均(>±10%):局部树脂量差异;?

- 操作问题:?

- 叠合时芯板错位:局部层数增加,厚度增厚;?

2. 排查与解决步骤?

- 设备与工艺检查:?

- 校准层压机热板平整度(≤0.05mm/m),更换变形热板;?

- 升温速率降至 1-1.5℃/min,确保压缩均匀;?

- 材料筛选:?

- 芯板厚度偏差控制在 ±3% 以内,粘结片 ±5% 以内;?

- 操作优化:?

- 用高精度叠合工装(定位精度 ±0.01mm),确保芯板对齐;?

- 案例:某 300mm×400mm 8 层 PCB 厚度偏差 ±8%,热板平整度 0.15mm/m + 芯板偏差 ±6%,更换热板(平整度 0.04mm/m)+ 筛选芯板(偏差 ±2%)后,厚度偏差降至 ±3%。?

多层 PCB 层压缺陷解决需 “精准定位根因”,避免盲目调整参数,核心是建立 “缺陷 - 根因” 的对应关系,结合材料检测、工艺验证、设备维护综合施策,确保缺陷率稳定在 0.5% 以下。

微信小程序

微信小程序

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号